1.引言

让-吕克·戈达尔曾说:“把我们纷繁的思绪变成影像和文字”是必要的,这已经是很久以前的话了,但它仍几乎概括了今天我想说的全部。把我的思绪变成影像,正是我多年来在尝试着做的事情,然而把这些思绪撰写成书面的文字,则是完全不同的另一回事了。

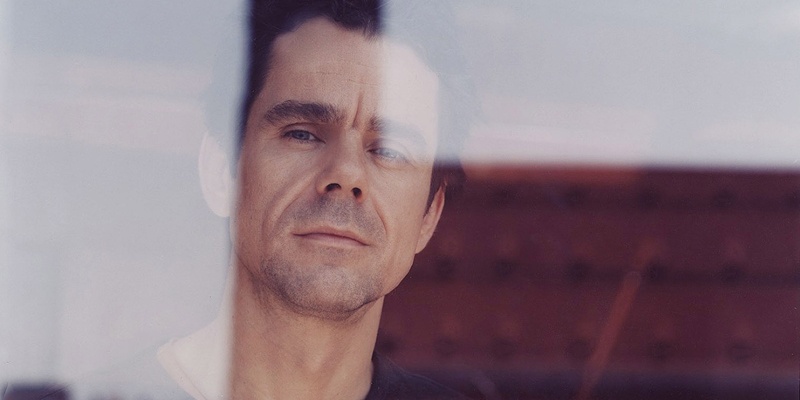

德国导演汤姆·提克威(Tom Tykwer)

德国导演汤姆·提克威(Tom Tykwer)有些人善于写些关于电影的有价值的东西,他们能把自己的思想清晰地诉诸文字,无疑他们中的大部分在这方面比我做得好。我习惯满足于自己是一个以拍电影为要务的电影工作者。谈论或书写电影对我来说只是次要的活动。当然,这么说是有点虚伪的。戈达尔的信条涉及把两个过程融合,这不是偶然的。那些不思考电影的人必定对电影无所贡献。另一方面,思考电影的人必须能够表达他们的思想。法国的电影理论家让·杜雪(Jean Douchet),他曾写了大量的有极高价值的关于电影的文章,他曾写道:“艺术是思想,是具体化了的、物质化了的、感性化了的思想。思想缺席时,一无所有。”

就是这样。别的一切都是故弄玄虚、掩饰、策略。思想开始之前,艺术无法展开。对于我的专业,电影制作,同样如此。正是思考最先引导我们的注意力转向艺术并鼓励我们为之奋斗。有时候,我会坐下来记下我在想的全部内容,因为我想弄清楚自己到底想取得什么。拍电影和过真实生活是一样的。

也许这样描述我的话题对于这个“Cinema Militans”系列讲座来说还是太含糊,我希望能采取一条非常具体的进路。我着迷于米诺·特尔·伯拉克(Menno ter Braak)渴望的那种“绝对电影”。现在又怎么样了?“绝对电影”?在此期间,电影发生了什么?我自己梦想的又是怎样的电影?

在此,我必须问自己这样一个问题,一个当我谈论电影时总会面对的问题,一个我已反复问自己的问题,仿佛它是一块试金石:一部电影必须实现(达到,完成)什么才能使我愿意去电影院观赏它?或者提高一点说:一部电影必须实现(达到,完成)什么才能使我愿意再看它一遍?

你知道,这种诱惑我的有力地迫使我再去看一遍的电影是唯一真实的证据,它证明了那些运动着的画面不止是光线在视网膜上的一种伴随着听觉刺激的活动,不止是一种令人愉悦的对日常生活的脱离。面对电影是一种挑战,就像与一种神秘而复杂的存在、与另一个人、与另一个迷惑我的角色的一次兴奋的无法预测的遭遇。就这样,某些电影变成了“最爱之电影”。这些电影的的突出特征就是:我们愿意反复地看它们,它们决不会使我们厌烦。

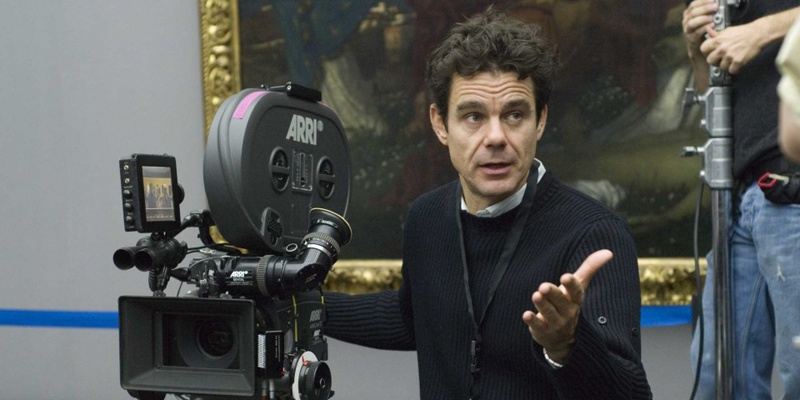

汤姆·提克威(Tom Tykwer)在《云图》(Cloud Atlas)片场

汤姆·提克威(Tom Tykwer)在《云图》(Cloud Atlas)片场一部真正的“最爱之电影”与日常生活没有间隙。实际上,它自己就为生活欢呼,这时,它变成一位朋友,一位伴侣,愿意与你共度你生活中剩下的时光,能够不断展露出一些新的方面。它能反映我扩散的情绪以及特定的兴趣。它能对抗我所热衷的某些奇特的平衡行为;另一方面,我愿意被它同化,因它而想入非非,同时,我希望它能引我深思,转化自己,使自己置身于矛盾而挑战自己。它必须于我既熟悉又陌生,是一个永不终结的谜。它必须能和我一起成长,从不落后于我。

这可能吗?当然可能。你知道这一点。你们每一个人都将这样的电影珍藏身边,脑海中,心里。我也是,有很多这样的电影。有时,它们似乎根本不对“普遍的重要性”感兴趣。有时,它们是彻底的、失控地、激进地个人化的。但地平线总会以某种方式自动敞开,“个人化”的决不会变成“私人化”的,因为,最终,它们总是在某处等你而不止是为了它们的自我满足。它们浸透着对世界的某种特殊的个人洞察力。它们试图把这些独特的梦的氛围、思想的图案、“内心的声音”翻译成一种电影语言,在这个摸索的过程之中,它们发现了自己的主题与冲突的普遍性。它们来自世界各处。它们说着上千种不同的语言。从久远处,也从近处,它们都试图浓缩出人类生存的图景。它们中的每一部都使我沉思,在这具有自身主体性的镜子中。那是些为生活(生命)而存在的电影。(那是些你永不会忘怀的电影。)它们赐予我一种穿过镜子的永久注视:透过它们,我看见自己;它们也看见自己,透过我。

我称它们为:分析着的梦想家们的电影。

分析着的梦想家们满足了我对“绝对电影”的渴望。我也确信,它们中的很多,非常挑剔的伯拉克是不会接受的。

那么,现实将会对此说什么呢?

2.“危机?什么危机?”

首先,让我直奔要点:和我的很多同事相反,也和这个系列讲座的前辈们相反,我并不很关心我们的媒质。现在是21世纪初了,现在还没有什么明显的对手可以威胁到电影作为当下最有优势的媒质、作为交流的主要平台和最流行的一种艺术门类的地位。然而,现在已有两套非常不同的供电影上映的体系建立起来:一方面是,电影院;另一方面是,家庭终端,它可能是一台电脑或一个电视屏幕。

汤姆·提克威(Tom Tykwer)(左一)与沃卓斯基姐弟

汤姆·提克威(Tom Tykwer)(左一)与沃卓斯基姐弟两个系统都把自己的存在归功于电影,但每一个系统都不得不与自己不同的风险和副作用抗争。

电影院即使在它最简朴的几种功能中也总是维持着它作为想象力的朝圣之地的氛围,而私人图像终端则日益增添着自己的功能:它被要求提供信息(新闻),为我们工作(电脑),作为交流工具服务(英特网),使我们经验到当下(实时广播),叙述日常故事(连续剧和为电视制作的电影),以及取代电影院(当故事片被投放时)。

家庭终端必须能做全部事情。它是我们喋喋不休的话匣子,是一个表面上知道如何满足我们的需要的伙伴。只要随手按一下钮,我们就可以从通俗文学转到高雅文化,从政治节目转到戏剧,从喜剧到演出的排练,一切都随心所欲。

经常有人这样批评:在电影院这个特定的时空中,观影人的自由被限制了,但我现在却开始把这视为一种祝福。在电影院里,没有遥控器可以使我们随意破坏电影的布局构成。

然而,我承认当代的流行电影已经变得惊人的“琐碎”,令人担忧地跳着乏味之舞,被观看者拒绝,甚至被威胁要“关掉”它,至少有这情绪。无疑,情况一直如此,只是电视的泛滥加剧了这个问题。

追求新的刺激的速度似乎在接近疯狂。越来越快地,一部流行的高制作电影紧接着另一部一闪而过,在收视策略的觉醒中沦丧着叙事的品质。同时,恐慌似乎正常化了:电影在电影院里占据越来越短的时间;效益越来越快地被收拢以填补支出;电影在家庭终端的没落归功于数目日益增长的间接提供者(录像带、DVD、网络、收费电视、免费电视)。

所有别的电影还在为一些更基本的问题斗争:那就是,争取进入最好的电影院。此外,还要处理诸如制作可能性、资金和组织结构这样的问题。老实说,相对于电影院,那些都是次要问题。电影持续的与经济和政治压力所作的抗争也确保了它作为当今最时尚和最具当代气息的艺术形式的地位。

《一一 》剧照

《一一 》剧照世界正越来越无药可救地卷入一个经济相互施压相互依赖的高度复杂的体系之中,这时,大量涉及人们的需求与渴望的矛盾也随之增强着。没有别的艺术形式比电影能更直接地反映这种冲突。当然,在电影制作过程中,尤其在电视节目的制作过程中,存在着大量的不平等的对立因素:经济压力对抗着理念自由,对低收视率的恐惧对抗着叙述的创新,股票市场的癫狂对抗着智力的冒险。

所以,总会有这样的电影——它们的数量在增长,它们只坚持经济的指导方针,不断剔除作品中的个人痕迹。

但是,也总会有这样的电影——它们的数量也在增长,它们坚持自己的理念,努力“把思绪变成影像”。

我最近在电影院看到了这样十部电影:《未知密码》(迈克尔·哈内克Michael Haneke),《爱情是狗娘》,《一一》(杨德昌),《一切都是为你好》(多米尼克·摩尔Dominik Moll),《花样年华》(王家卫),《亲密》(帕特里斯·夏侯Patrice Cherau),《内在安全感》(克利斯蒂安·佩措尔德Christian Petzold),《梦之安魂曲》(达伦·阿罗诺夫斯基Darren Aronofsky),《极地恋人》(胡里奥·密谭Julio Medem),《人工智能》(史蒂文·斯皮尔伯格Steven Spielberg)。

所以,你不能期望我会严肃谈论某种电影危机。

3,技术与民主

近年来,关于电影制作中技术进步的广泛讨论以用语的转变为标志。一个影像再生产的“新时代”正在孕育。“电影再也回不到以往的样子了。”我们正经历着数码“革命”的开端。电影工作者从保罗·施埃德(Paul Schrader)(他曾于1992年在这里讲座)到维姆·文德斯(Wim Wenders他今年在巴黎的一个座谈会上发言)都强调:我们正处在一种基础的解构变革之中。维姆·文德斯走得如此之远,他说:“数码革命……正在重新发明电影。”

德国导演维姆·文德斯(Wim Wenders)

德国导演维姆·文德斯(Wim Wenders)数码的或模拟的影像再生产?赛璐路或电子信息载体?无论我多么努力,我还是无法在影像不同的物质介质之间确定任何真正可信的非物质区分。

一部电影只要是在被观赏之前,它被构思、实现以及安置——无论制作过程如何繁复,艺术过程的实际基础就仍未被触及。比如,数码剪辑和拟像剪辑之间的区别是什么?在实践中,这种区别微乎其微——数码首要的是使剪辑更快了,就像80年代的拟像剪辑平台比20年代的更实用更多样一样。但是,80年代的制作的电影未必比20年代的电影剪辑得更专业。当复杂蒙太奇来临时,谁真的比得上当年的维尔托夫(Vertov),爱森斯坦(Eisenstein),或默诺(Murnau)?

理论上的拟像和数码再生产之间的区别可能是合理的:一个是复制,画面的影像也许更好;另一个是转录。但这一事实是如何影响接受的呢?根本上来说,没有影响。我们对叙事电影的知觉不会有意识地随不同的制作过程而变化。我们总是首先对叙事的内容及其效果做出反应。当然,我们也会注意到美学上的一些差异,也会加以考虑。但事实始终是:我被一部电影打动决不取决于电影的物质构成及其技术可能性,而取决于电影制作者如何处理这些物质材料及其技术可能性。

一切取决于人而非物质。

一部数码电影,比如《家族庆典》(托马斯·温特伯格Thomas Vinterberg),取得了全球范围内的成功——相对而言——这是由于它有力的银幕视觉、出色的演员、令人惊讶和窒息的情节设置以及制作精良的恰当的美学表现力。当然,每一个技术上的决定都会在一部电影的个人风格上留下自己的痕迹,但不会影响观众的视角。

是什么使数码摄影机不同于普通摄影机?它创造了一种特定的品质特征,无论你是否认为它适合。就像我觉得《阿拉伯的劳伦斯》就适合用70毫米胶片拍而不是用Super 8。

最重要的是:《家族庆典》讲了一个故事,就像雷诺阿(Renoir)的《游戏规则》讲了一个故事一样。两者有可比之处。粗粗地看,festen自然显得更当代更敏锐,但那只是因为它在风格上属于目前这个仅作为数码技术的发展的后果而出现的运动。但那真的使festen成为一部“更现代的”电影吗?无论如何,我们在这两部电影中都最终面对的是:我们在银幕上所经验的从一个主观视角拍摄的以戏剧性时刻的叙述链的形式出现的对生活的视觉摹仿。

那么,当人们提到新技术时说“电影的整个面貌将会彻底改变”,这究竟是什么意思呢?

《黑暗中的舞者》(Dancer in the Dark)剧照

《黑暗中的舞者》(Dancer in the Dark)剧照这里还有一个例子:前一段时间我一个晚上连着看了两部电影,《黑暗中的舞者》(拉斯·冯·特里尔Lars von Trier)和《伸冤记》(希区柯克)。这是一个非常有趣的巧合:两部电影都充满了精神甚至宗教方面的暗示信息,都描述了热心的善人也是所谓的天使的受苦,他们都在尘世现实的地狱之中求索自己的救赎之路。

我自然希望看到两者间的对立,但事实上它们中间所隔的四十年时间几乎是不值得注意的。这一切当中相去最远的就是它们的电影技术。但奇怪的是:《舞者》的真实性——这部电影的制作者所力图取得的——似乎并不及构成《伸冤记》的特征的那种实事报道和噩梦的微妙融合更现代。

无疑,《黑暗中的舞者》仍是一部出众的电影,但它是由数码设备摄制而成这一事实并没有什么决定性。它仅仅是拉斯·冯·特里尔想要电影达到的他要的效果的一个手段而已。

我只能传达一些我作为电影工作者的与技术相关的切身经验而已,但我看不出我在十年前才采用的技术方法和现在用的有什么重大的区别。当然,我很高兴现在很多事都简单多了,但同时,所有这些新的技术手段,无论它们是不是数码,都只是工具而不是电影的实质。《金刚》这部差不多70年前拍的电影留给我的印象并不比《黑客帝国》浅,尽管渥卓斯基兄弟电影中的特技效果更加不露痕迹。但归根结底,两部电影都从它们的实质内涵汲取自己的力量,那不是技术,那是思想。

我特别感到兴奋的是,掌握媒质的途径已随着数码技术的发展而大大简化。技术使艺术民主化(施埃德)这个主题就现在几乎每个人都能有计划地制作影像而言是适用。每个人都能成为电影制作者。这真是太奇妙了,因为这意味着有更多的东西可以被发现。现在有一个很长的电影名单,它们的出现就归功于新媒质带来的技术简化和资金自由,这个名单充满着运气的眷顾。

《黑客帝国》(The Matrix)剧照

《黑客帝国》(The Matrix)剧照但它们仍旧是“电影”而不是电影的某种无名的取代物。

我再一次想起了戈达尔和他的问题:“为什么总是这样:技术是激情的姐妹,必然性是自由的姐妹?”

无论我什么时候碰见反复爆发的关于电影和它的危机的讨论,我总是倾向于同意人们的忧虑。但我会突然问自己:我们到底怕什么?老实说,我不怕电视的泛滥,不怕被新媒体淹没,我也不怕看到太多的美国电影太少的欧洲电影,不怕我自己的电影找不到资金支持。我唯一怕的是:不再讨论问题,丢失了思想和立场,在电影世界中出现巨大的空虚作为智力枯竭、政治压力、经济依赖以及僵化带来的后果,因为电影总是处在彻底适应现实的危险之中。

那些以赚大钱为主要目的的电影制作者将制造出这样的东西:它们可能会赚钱——如果成功的话,但它们成为一部真正的电影却可能只是碰巧。电影本身成了副产品,利润才是目标。从经济上看,这样的电影和我们现在的新自由主义的现实是很适合的。

然而,另一种可能性也是存在的,就是抱着单纯使一个作品成为真正的电影的目的来做电影。赚钱只是碰巧,目标是做成一部电影。副产品才是钱和成本。

所以,我将抱着希望继续思考,继续运用的我的想象力,继续关注诸多问题。分析着的梦想家们。在电影院,为了电影院。把思绪变成影像和文字。

It’s Alive!

by Tom Tykwer

翻译 zerone